Texto de Toinho Castro

Eu era um adolescente que gostava de rock, minha turma gostava de rock; e eu gostava de rock por conta da minha turma. Simples assim. Era o que a gente ouvia quando estávamos juntos, na casa de um de nós, com os discos que levávamos para lá e para cá, debaixo do braço; era o que eu ouvia quando não estávamos todos juntos. E quando falo de rock, falo do que a gente tinha pra ouvir, naquele tempo, naquela cidade. Ou seja, o rock dos anos 60 e 70. Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd e afins. Beatles, claro. Ouvíamos o rock disponível nas lojas de então. Depois conheci outras lojas, mais sofisticadas, cuja oferta de discos incluía coisas importadas, difíceis de aparecer (e de comprar!) no Recife. Havia ainda o sebo do Humberto… mas isso foi uma coisa só surgiu para mim mais tarde, eu já estava no segundo grau na escola. Eu costumava ir com amigos e lá encontrava outros amigos; lá eu fazia amigos. Todos do rock. Muitas vezes nem tínhamos dinheiro pro vinil mais barato, mas era bom ir lá assim mesmo. Era a atmosfera que nos alimentava.

De qualquer forma, it was all about rock’n’roll. Éramos, sem saber, meio nerds. Adolescentes solitários, sem ter pra onde ir a não ser mergulhar nos próprios discos. Quando chegou a Disco Music, abominamos a Disco Music. Éramos adoradores dos sons de guitarra, baixo e bateria. E dos teclados progressivos de bandas cabeludas. Até que o punk apareceu, com sua ferocidade suja, no altar solene das nossas humildes vitrolas brasileiras. Mas isso é outra história, até porque, gostar do punk me conduziu pela senda que me distanciava da seita musical que até então havia me acolhido e à minha solidão. E acho que essa turma do rock’n’roll de raisz nunca me perdoou por eu ter desviado do caminho. E meu caminho passava então, inexoravelmente, pelo Clash, Buzzcocks, Joy Division, New Order,

Happy Monday , a música eletrônica dançante, chegando até o Chemical Brothers, a música da África, por várias vias,, Fela Kuti, Afrika Bambaataa emulando a geada sonora Kraftwerk, o som espacial de Cabo Verde, Senegal… África por toda parte. E o Brasil, recheado dos ritmos do continente ancestral, de tambores negros mesclando-se com cantos indígenas, para nos alcançar a alma num botequim ou numa praia do Nordeste.

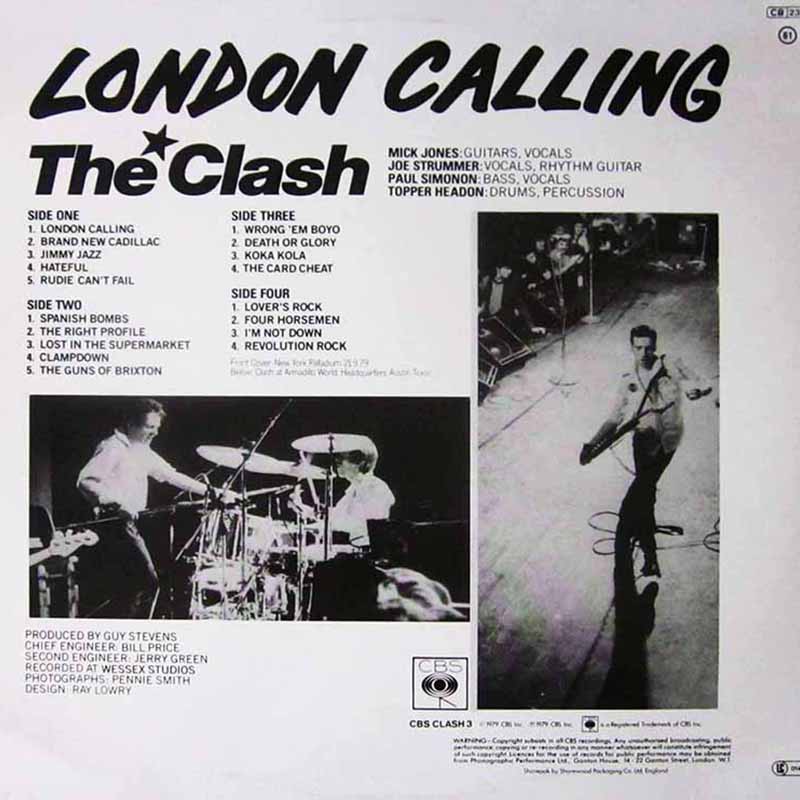

Escrevo tudo isso para falar dessa foto aí acima, que ilustra esse texto. Eu estava aqui, anos depois (muitos anos depois), no meu Rio de Janeiro, fazendo alguma coisa na sala quando olhei para os meus discos e vi esses dois LPs em destaque na estante. Vamos cirandar, reunindo cirandas pernambucanas e o London Calling, álbum seminal do Clash. Tive que sorrir, confrontando o adolescente tímido e enclausurado no Rock é rock mesmo. Tive que sorrir porque esses dois discos, juntos ali, eram um retato do quanto a gente pode mudar e, mudando, agregar um novo vocabulário. Esse disco de ciranda seria impensável quando nos trancávamos no quarto do meu amigo Alexandre, lá na Imbiribeira, uns quatro ou cinco garotos, para escutar The dark side of the moon.

Precisei de muitos anos para chegar até o que essa foto representa e entender o quanto esses dois discos estão, na verdade, conectados. Ambos são insurreições. Sons periféricos. A crueza das cirandas do Mestre Baracho, das Mestras Lia de Itamaracá e Dona Duda, que parecem saídas de dentro da terra, dos pés de quem dança. Hipnóticas, ritualísticas… Mântricas mesmo. O chamado para a dança que não é diferente das batidas de London Calling e sua Londres clamando pelos excluídos, chamando para a roda.

London calling to the underworld

Come out of the cupboard, you boys and girls

São discos coerentes um com o outro. Escutá-los é abrir uma tampa de bueiro enorme para uma cultura que rola subterrânea, contra as expectativas dos mercados, das tendências. Ainda que o Clash tenha se tornado uma banda mundialmente conhecida, um produto industrial em muitos sentidos. Nada disso importa. A música e seu poder incrível de resgatar a noite interior e a tribo reunida, o anseio comunitário de dar as mãos e dançar ao ritmo, o ritmo, até o amanhecer. Dopado da música, do tambor.

Aqueles homens e mulheres, lá em Pernambuco… há um fio que passa por eles, atravessa as matas amazônicas, atravessa oceanos, passa pelo Clash, conecta-se à África e coloca em sintonia fina pessoas que não sabem umas das outras.

Isso tudo é uma viagem da minha cabeça, eu sei. Esses elos imaginários ligam-se em mim. Quando eu só escutava rock eu não tinha ideia do quão negro ele era. Sabia de forma automática, não processava aquele saber porque era um moleque precisando aprender. Mas rompi essa pequena bolha e vi que a bolha não era o rock, que estava ligado a tudo. A bolha éramos nós. Garotos, meninos, inventando uma pureza para nos salvarmos de nós mesmos. Assim o London Calling e o Vamos cirandar, juntos, na minha coleção de discos, me dá vontade de chorar. Porque esses dois discos falam de quem eu sou, de quem me tornei, e me falam dos que vieram antes de mim. E do que virá depois.

Texto de Toinho Castro

Que bela analogia Toinho, belo texto, sensacional !! Periferia total !

Que legal que você curtiu, alexis!

obrigado pela força que você tá dando! Valeu mesmo.