Texto de Toinho Castro

Agosto é o mês dos ventos, das chuvas no Recife. Quando pequeno eu ansiava por agosto. Sempre gostei de ventanias, de janelas e portas batendo, e daquela sensação de que a natureza se fez presente. Era um mês em que o mundo mudava e algo novo se incitava. Da minha janela, na rua Pampulha, eu via a chuva vindo, o vento no rosto, naquele navio que era o edifício Inês. Alceu Valença tem uma bela canção sobre agosto, chamada Lava mágoas.

Nessas tardes molhadas de agosto

Sinto a chuva lavando minha alma

Sinto o frio entrando pelos ossos

Como uma coisa um troço

Não sei explicar

Agosto também é mês de muita gente boa. Jorge Luis Borges, Leminski, Clara Nunes… todos nasceram em agosto. E Julio Cortázar, nascido em 26 de agosto de 1914, em Ixelles, uma comuna de Bruxelas, na Bélgica. Filho de pais argentinos, que regressaram à pátria quando ele tinha 3 anos, Cortázar se tornou uma dos grandes escritores da América Latina com reconhecimento mundial, que perdura até hoje. Recordo aqui Cortázar, não à toa. Ontem, a minha mãe, que vive em Natal, para onde voltou aos oitenta e poucos anos depois de viver 60 anos no Recife, duas cidades tão distantes de Ixelles, contou-me uma história que muito me lembrou um conto do Cortázar. Na pequena história, quase anedótica, há algo que me pareceu um deslocamento da realidade, desses que nos causa certo assombro íntimo, e demonstra que há no mundo mais camadas ocultas que expostas.

Aos 21 anos minha mãe casou e foi morar no Recife, com meu pai. Nem vou falar aqui da mudança enorme, para aqueles tempos, nos anos 50 do século passado. Nem vou falar do grande desmonte do seu imaginário, de menina crescendo nas dunas de Natal, jogada de repente diante do mundo caótico de uma cidade maior e de tudo que estava por vir, como uma nave penetrando a atmosfera, o escudo térmico esquentando, sem saber se conseguiria atingir o solo ilesa. Pois bem.

Contou-me minha mãe que certa tarde foi ao armazém, ou padaria. Ao chegar lá, informou ao homem do balcão que estava ali para comprar raiva. Sim, isso mesmo. Raiva. Espantado e sem saber exatamente o que responder, ele argumentou que lá não vendiam raiva. Que não gostavam de raiva e que não queriam saber de raiva. Minha mãe não entendeu, pois raiva era coisa comum em padarias, armazéns, bodegas de bairro. Pelo menos lá em Natal. Agoniado com a situação e sem saber mais o que fazer, o homem chamou pela esposa, que estava lá nos fundos, a quem foi explicado que minha mãe estava alai pra comprar raiva. Com mais uma pessoa sem saber por que diachos aquela mulher estava ali atrás de raiva, a situação tendia a ficar mais complicada, quando… quando minha mãe, ao olhar ao redor, por fim saltou uma exclamação:

— Olha ali a raiva!! Naquele pote! — E apontou para um pote de vidro numa das prateleiras.

— Minha senhora! Raiva?! Aquilo é bolinho de goma!

E foi então que a situação se esclareceu. Minha mãe explicou que em Natal, aquilo chamava-se raiva, e nunca imaginou que no Recife pudesse ter outro nome. Imagino que todos riram da confusão e dona Lenira voltou pra casa com seu pacote de raiva, ou bolinho de goma.

Passaram-se os anos. Décadas. O mundo revirou-se. Minha mãe viu e viveu coisas que não imaginou viver ou ver. Seus filhos cresceram, meu pai morreu. Por fim, após 60 anos do que, pra ela, constituiu um exílio, ela retornou a Natal, onde vive com meus irmãos. Então continuando a história, disse-me que em Natal, dia desses, foi a padaria. Chegando lá, pediu à moça do balcão por bolo de goma. A moça estranhou e disse-lhe que ali não vendia bolo de goma não; que ela nem sabia o que era. Minha teimou que bolo de goma tem em tudo que é lugar, que não em possível que não tivesse ali, numa padaria como aquela, que tem tudo! Com o circo do bolo de goma armado, minha mãe olhou no entorno e lá estava:

— Olha ali, menina, um pote de bolinho de goma!

— Ah, minha senhora! Mas o nome disso é raiva!

Ri muito dessa história quando desliguei o telefone. Estava diante de um clássico Lenira Castro. No livro Esculpir o Tempo, do cineasta Andrei Tarkóvski, uma espectadora ao escrever-lhe uma carta, comentando seu filme O espelho, diz: De fato não conhecemos o rosto das nossas mães”. Sempre penso nessa frase, sem saber muito bem o que ela quer dizer. A lembrança de O espelho, confesso, me é bastante confusa. É um filme que nunca mais assisti. Mas em momentos como esse, essa frase me vem forte à mente, porque, mais que um rosto, minha mãe é essa história. Mais que uma contadora de histórias, minha mãe são as histórias. É nelas que a reconheço mais intensamente. E é do que sinto mais falta, seu fabular.

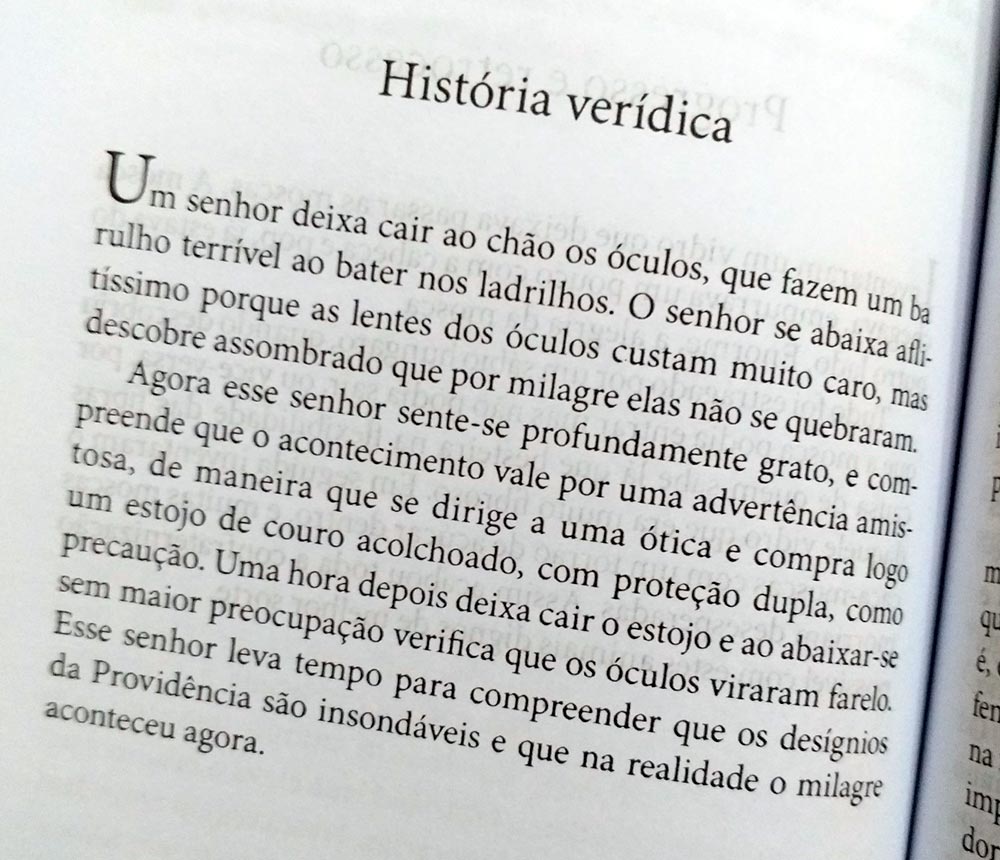

Voltando a Cortázar, pensei que essa história da raiva versus bolinho de goma bem poderia habitar um dos seus livros, possivelmente Histórias de Cronópios e de Famas, talvez o primeiro livro dele que li. Me assustei com aquela literatura. Pensei: Então é possível escrever assim!? Sim! Cresci ouvindo histórias que caberiam nas páginas de Cortázar, sem saber que aquilo poderia ser literatura. Sem saber que havia Cortázar, revelando essas camadas do cotidiano e nos colocando em suspensão, assombrados. Cito Histórias de Cronópios e de Famas não só por ter sido o primeiro, mas também, e principalmente, por trazer essa outra história, essencialmente não muito diferente da que a minha mãe contou. De tantas que escutei dela ou do meu pai, ou dos meus tios. Histórias que encantavam a mim, meus irmãos e primos.

Quando eu junto na minha cabeça, Cortázar, minha mãe, Natal, a bodega perto da minha casa, meu pai e todas as histórias compartilhadas em família… tudo faz sentido pra mim. E não importa que não faça pra as outras pessoas.

Verdade,no último episódio eu estava presente,foi na padaria do restaurante Mangai que tem todos os produtos do nordeste, ela já não chamava mais Raiva,mas como não se da por vencida foi procurar,achou é disse “olha ali,eu disse que tinha,não era possível não ter bolo de goma num lugar que só vende produtos do nordeste,explicaram a ela,senhora o nome disso é raiva “